「外出先防災」が命を守る

防災士・空橋早希さんが提案する“持ち運ぶローリングストック”

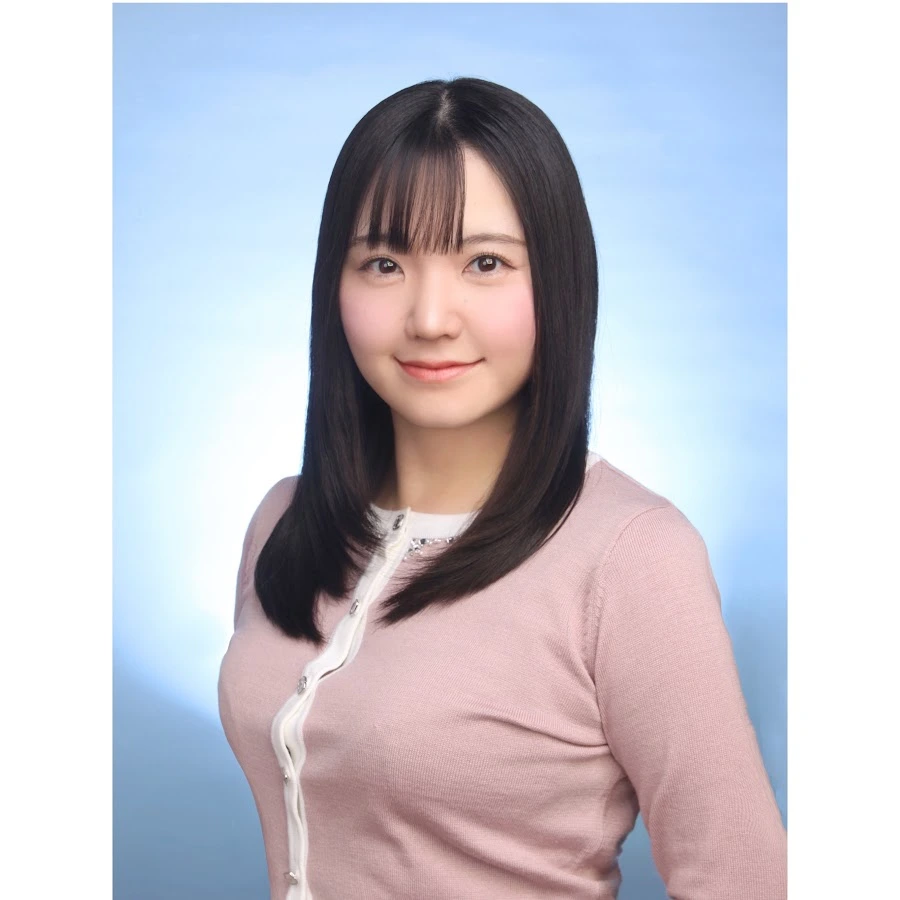

この「備えの空白地帯」に光をあてるべく、株式会社vitomは防災士で気象予報士の空橋早希さんに話を聞いた。聞き手は同社COOの三石賢志郎。テーマは“外出先防災”だ。

『おにもち』がつなぐ日常と防災

『おにもち』は常温で1年間保存でき、火も水も食器もいらず、そのまま食べられる完全栄養食。非常時の備えになるだけでなく、普段の昼食や小腹満たしにも自然に重宝するのが大きな魅力だ。三石は「おにもちこそ、日常と防災をつなぐ食べ物だ」と語る。では、防災の専門家の目には『おにもち』はどう映るのか――。

調査で見えた“外出先防災”の空白 (※1)

被災地取材で知った「食事の重要性」

報道記者時代、空橋さんは九州北部豪雨や西日本豪雨の避難所を取材してきた。避難所では水やパンなどの炭水化物は比較的足りていたが、「普段食べ慣れたご飯(白米)」や野菜は不足しがちな印象を受けたという。

100円ショップで作れる「防災ポーチ」

空橋さんは、まず一歩目として防災ポーチを持ち歩くことを提案する。その中身のほとんどは100円ショップでも揃えられる。

エレベーターに閉じ込められたり身動きが取れない時、最小限の力で助けを呼べる

帰宅困難時や避難所でトイレが使えない場合に有効

水を少量かけるだけで膨らみ、体や怪我の汚れを拭ける

体温保持や雨除け、簡易トイレ使用時の目隠しにも

停電時だけでなく、光を点滅させることで助けを呼ぶことも出来る

夏場の衛生管理に便利

新習慣「持ち運ぶローリングストック」

ローリングストックとは、日常的に食べる食品を備蓄し、消費と補充を繰り返す方法。空橋さんはこれを外出先にも広げる「持ち運ぶローリングストック」を推奨している。

『おにもち』の試食評価

インタビューの後半では、空橋さんが実際に『おにもち』を試食していただいた感想やその実用性を伺った。

また、栄養が炭水化物に偏らない点にも注目する。タンパク質や食物繊維を含むことで、避難生活で不足しがちな栄養を補えるのだ。

『おにもち』が「持ち運ぶローリングストック」に最適な理由

- 常温で1年保存:バッグや引き出しでの保管に◎。

- 水も火も不要:開けてすぐ食べられる。

- 軽量(1パック130g):持ち歩きに負担が少ない。

- こぼれにくい形状:片手で食べやすく衛生的。

- 栄養バランス◎:タンパク質・食物繊維・ビタミン/ミネラルも。

- 普段使いで美味しい:日常×防災の両立で無理なく回る。

今日から「外出先防災」をはじめよう。バッグに『おにもち』を。

おにもちを見る今日からできる「外出先防災」

さらに防災の知識を深めたい人には、空橋さんが編集に参加している「すごすぎる天気の図鑑」シリーズの『防災の超図鑑』(荒木健太郎/KADOKAWA)が参考になる。災害のメカニズムから家庭でできる実践的な備えまで、写真や図解を交えてわかりやすく解説しており、日常の中で防災を考えるきっかけになる一冊だ。

https://www.kadokawa.co.jp/product/322409001294/

動画で学ぶ「外出先防災」

防災士・空橋さんによる解説動画です。記事とあわせてご覧ください。

(※1)調査概要

調査方法:インターネット調査/対象:全国の20〜69歳の男女/期間:2025年8月/回答数:310名

プロフィール

空橋 早希(そらはし さき)

茨城県出身。東京造形大学デザイン学科写真専攻卒業。 大学では報道写真や自然などの風景写真、絵画や映像制作などを学ぶ。卒業後は共同通信社で写真記者・記者として様々な災害現場を取材。2022年に気象予報士の資格を取得し、2023年から奈良テレビやNHKラジオ、MBSラジオなどで気象解説を務める。 現在は「気象と防災をもっと身近に自分事に!」をモットーに、これまで学んできたアートを活かし「気象アーティスト」として、気象にまつわる写真や映像・絵画作品を創作している。

三石 賢志郎

長野県高森町出身。新卒でITシステム企業に入社し、ARR2億円規模のプロダクトにおいてエンジニア・PMを経験。 2024年、林のビジョンに共感して株式会社vitomへ2人目のメンバーとして参画。 「防災は特別な準備ではなく、日常の延長線上で続けられることが大切」という考えのもと、日常食でありながら非常時にも力を発揮する“ローリングストック型の防災食”の普及に取り組む。地方創生や食の安全にも関心が深く、地元・高森町をはじめとした地域との連携を重視しながら、食と防災の新しい在り方を探求している。